Personnage de guerrier invincible, Rambo incarné par Sylvester Stallone va devenir le symbole de l’Amérique triomphante des années 80. Avec la sortie de John Rambo, Sylvester Stallone ressuscite ce personnage pour le montrer vieillissant mais encore dévastateur. Si le boxeur Rocky Balboa, l’autre personnage fétiche de l’acteur incarne plutôt la classe ouvrière américaine, l’ ex commando d’élite John Rambo va lui représenter à la fois la mauvaise conscience de l’Amérique comme son anti-communisme le plus outrancier. Retour sur un personnage qui devient un enjeu historique dans les années 80…

Le film "Rambo : First Blood" fondateur de la série, s'inscrit dans la vision désenchantée de l'Amérique suite à la défaite au Vietnam.

Ancien commando d'élite, John Rambo n'a pu se réacclimater à un pays qui n’a rien eu de plus pressé que de vouloir oublier ses vétérans, symbole d’une guerre perdue dont elle ne veut plus parler. Devenu une sorte de vagabond, Rambo subit les vexations du shérif d’une petite bourgade des Rocheuses. Arrêté puis molesté par le policier et ses adjoints, Il finit par exploser, dévaste le commissariat et redevient la bête de guerre qu’il a été. Réfugié dans les montagnes, il est traqué par la garde nationale mais s’avère un gibier plus dangereux que ses chasseurs. Alors que toutes les autorités veulent s’en débarrasser seul le colonel Trautman, son ancien formateur, comprend le traumatisme de l’ancien soldat et tente de calmer le jeu.

Le film est sorti en 82 mais il a été écrit à la fin des années 70. Ronald Reagan vient tout juste d’être élu et le souvenir de la sale guerre est encore vif. Le désenchantement de la décennie précédente est encore palpable dans ce film. La fin originale qui avait même été tournée faisait tuer le personnage dans un dernier baroud inutile contre les forces de l’ordre. Le film sous ses allures de production d’action met le doigt là où ça fait mal. Le retour au pays d’une génération traumatisée par cette guerre perdue et que personne n’attend à la maison.

C’est, malgré la présence de Stallone, un film à relativement petit budget sur lequel peu de gens aurait misé. Il marquera durablement les esprits et s’inscrit parmi les meilleurs films d’action de la décennie 80.

Trois ans plus tard, Rambo revient pour un Rambo II qui part dans une direction diamétralement opposée.

Le vétéran est tiré de la prison où il croupit pour les destructions causées dans le premier opus afin de repartir secrètement au Vietnam vérifier si des prisonniers américains ne s’y trouveraient pas encore détenus. Là, pour sortir ses camarades des prisons où ils croupissent, il se rebelle contre ses commanditaires qui veulent éviter l’incident diplomatique et affronte leurs sadiques geôliers vietnamiens qui sont en plus épaulés par une escouade de spetsnaz, les soldats d’élite soviétiques.

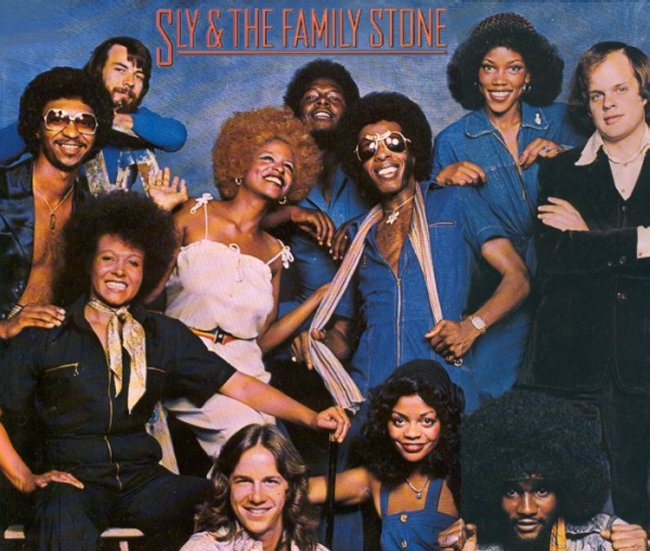

Barbara et Ronald Reagan au coté de Stallone et de son épouse de l'époque l'actrice Birgit Nielsen

Barbara et Ronald Reagan au coté de Stallone et de son épouse de l'époque l'actrice Birgit NielsenEn 85 l’ambiance n’est plus la même. « America is Back ». Ronald Reagan a relancé la guerre fraîche contre l’empire du mal soviétique. D’ailleurs le président Reagan aurait déclaré après avoir vu le film «Si l’Amérique a un problème, nous saurons qui envoyer… ». L’heure n’est plus à l’apitoiement mais à l’offensive contre l’hydre communiste. Rambo va, court, vole et venge l’Amérique en traversant des rideaux de balles et des bombardements au napalm, regagnant pratiquement la guerre du Vietnam à lui tout seul.

Le film devient le symbole de la puissance américaine retrouvée. Il relance la vraie question des disparus « missing in action », ces soldats abandonnés sur place aux mains de l’ennemi à la fin de la guerre du Vietnam et qui selon le scénario aurait été volontairement oubliés là bas par des politiciens soucieux de négocier la paix à tout prix. Le film n’est pas très subtil mais diablement efficace. Le personnage devient dans le monde entier le symbole de l’Amérique triomphante et volontaire. Ce n’est pas un hasard si les Guignols de l’info utiliseront la marionnette de Stallone quelques temps plus tard pour symboliser la puissance militaire américaine. Le film n’est pas le seul sur le créneau et toute une série de productions de films de guerre à succès copieront ce modèle alimentant pour les américains le fantasme d’un conflit qui aurait pu être gagné si on y avait mis les moyens…

Le film devient le symbole de la puissance américaine retrouvée. Il relance la vraie question des disparus « missing in action », ces soldats abandonnés sur place aux mains de l’ennemi à la fin de la guerre du Vietnam et qui selon le scénario aurait été volontairement oubliés là bas par des politiciens soucieux de négocier la paix à tout prix. Le film n’est pas très subtil mais diablement efficace. Le personnage devient dans le monde entier le symbole de l’Amérique triomphante et volontaire. Ce n’est pas un hasard si les Guignols de l’info utiliseront la marionnette de Stallone quelques temps plus tard pour symboliser la puissance militaire américaine. Le film n’est pas le seul sur le créneau et toute une série de productions de films de guerre à succès copieront ce modèle alimentant pour les américains le fantasme d’un conflit qui aurait pu être gagné si on y avait mis les moyens…

En 1988, Rambo part cette fois-ci en Afghanistan pour affronter directement les soviétiques qui occupent le pays et délivrer le colonel Trautman retenu prisonnier après une opération ratée d’aide aux maquisards afghans

Prévu pour relancer Stallone dont la carrière commence à s’essouffler, le film joue la carte de la surenchère envoyant Rambo directement face à l’armée rouge. Très manichéen (gentils résistants afghans contre vilains russes tortionnaires), le film dédié au courageux peuple afghan devient risible tant Rambo apparaît ici comme un surhomme invulnérable abattant des hélicoptères à l’arc. Sa sortie, bien que rentable, n’eut pas le succès escompté, en effet l’air du temps a commencé à changer et le film arrive un peu trop tard. Les relations sont devenues beaucoup plus cordiales avec l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en URSS et l’amélioration des relations américano-soviétique est à l’ordre du jour. Signe des temps une semaine avant la sortie américaine, Gorbatchev annonce le départ des soviétiques d’Afghanistan.

Faute d’ennemi à combattre et suite à la faillite de Carolco, la maison de production possédant les droits du personnage, Rambo s’endort jusqu’en 2008 pour ressortir aujourd’hui dans John Rambo qui nous présente un vétéran vieilli dans un monde qui ne s’est pas calmé avec la chute de l’empire soviétique. Le film, scénarisé et réalisé par Stallone lui-même nous présente donc un Rambo âgé mais toujours massif qui s’est retiré dans la jungle thaïlandaise pour y chercher la paix de l’âme. Un groupe de missionnaires naïfs et légèrement illuminés l’engage pour les mener en Birmanie, en territoire Karen, une ethnie minoritaire qui subit de la part du gouvernement militaire birman un véritable génocide. D’abord réticent à s’impliquer, il reprend les armes lorsque les missionnaires sont enlevés par des militaires birmans lors de l’attaque du village où ils se sont installés.

Soyons honnêtes, le film ne va pas très loin et l’arrière plan birman est surtout un prétexte pour r essusciter un personnage chargé d’un imaginaire encore porteur commercialement après le succès de Rocky Balboa. Rambo ne se bat plus pour l’Amérique, ni pour lui-même mais juste parce qu’il est fait pour cela. Stallone et son visage ravagé par les opérations esthétiques ratées apporte une véritable puissance au film. Mais bon, ce qui reste surtout c’est l’incroyable déchaînement de violence du film qui me font le déconseiller aux plus jeunes et aux plus sensibles. Que ce soient les soudards birmans qui s’amusent à envoyer les civils courir dans les champs de mines ou Rambo lui-même qui arrache des carotides à mains nues, on est abasourdi par la violence des images. Les têtes explosent, les membres sont arrachés sous les impacts, de quoi faire passer le débarquement du « Soldat Ryan » pour « Bambi ». La guerre ce n’est pas beau et le film le montre complaisamment.

essusciter un personnage chargé d’un imaginaire encore porteur commercialement après le succès de Rocky Balboa. Rambo ne se bat plus pour l’Amérique, ni pour lui-même mais juste parce qu’il est fait pour cela. Stallone et son visage ravagé par les opérations esthétiques ratées apporte une véritable puissance au film. Mais bon, ce qui reste surtout c’est l’incroyable déchaînement de violence du film qui me font le déconseiller aux plus jeunes et aux plus sensibles. Que ce soient les soudards birmans qui s’amusent à envoyer les civils courir dans les champs de mines ou Rambo lui-même qui arrache des carotides à mains nues, on est abasourdi par la violence des images. Les têtes explosent, les membres sont arrachés sous les impacts, de quoi faire passer le débarquement du « Soldat Ryan » pour « Bambi ». La guerre ce n’est pas beau et le film le montre complaisamment.

Rambo au final revient dans son pays où il n’est plus ni un rebelle, ni une icône patriotique. Juste quelqu’un qui veut rentrer chez lui. Le ras-le bol de la guerre en Irak est passé par là. Stallone est un républicain mais confesse avoir été très déçu par Bush et son administration. Il appelle à voter John McCain, ancien prisonnier lors de la guerre du Vietnam qui, tout en glorifiant les valeurs traditionnelles américaines et en appelant à poursuivre l'intervention en Irak a été un des premiers à dénoncer les excés de l'administration Bush dans le bourbier irakien. Stallone dans ce film semble déterminé mais aussi plus désabusé : la force a parlé en Irak ou ailleurs. Ce n'était pas une belle chose mais aux yeux de nombreux américains, c'était nécessaire face au terrorisme. Encore une fois Rambo illustre l’état d’esprit de l’Amérique profonde. Il a fallu faire la guerre et cela a été fait. Il est temps de rentrer à la maison maintenant, sans triomphalisme, mais sans honte…